投稿日:2025.3.14

受け口に効果的な体操ってどんなもの?

札幌キュア矯正歯科です。

「受け口で悩んでいるけど、自宅でできる改善方法ってないの?」

「体操やトレーニングだけで本当に効果があるの?」

受け口(反対咬合)で悩んでいる方、自宅でできる改善方法を知りたいと思いませんか?

正直に言うと、体操やトレーニングだけで完全に治すのは難しいかもしれません。

しかし、矯正治療の効果を高めることが可能です。

本記事では、受け口に効果的な体操やトレーニング方法を解説します。

目次

受け口とは?まずは原因と症状をチェック

受け口とは、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態のことです。

通常、上の歯が下の歯に少し被さるのが正常な噛み合わせですが、受け口の場合はその逆になります。

鏡の前で、以下の点を確認してみましょう。

- 「イー」と発音するように口を横に広げ、歯を見せる。

- 横から見て、下の前歯が上の前歯より前に出ていないか確認する。

- 奥歯を噛み合わせたとき、下の歯が上の歯の外側に出ていないか確認する。

もし、これらのチェック項目に当てはまる場合は、受け口の可能性があります。

受け口になってしまう原因

受け口の原因は、大きく分けて「遺伝的な要因」と「後天的な要因」の2つがあります。

遺伝的な要因

ご家族や親戚に受け口の方がいる場合、骨格などの特徴が遺伝することがあります。

例えば、下顎が上顎よりも大きく成長しやすい、あるいは歯が生える位置が通常とは異なる、といったケースです。

これは、身長や顔の形が親から子へ遺伝するのと同じように、

顎の骨格も遺伝の影響を受けることがある、ということを意味します。

ただし、遺伝的な要因があったとしても、必ずしも受け口になるとは限りません。

後天的な要因

日常生活の癖や習慣が原因で、受け口になることもあります。以下のような要因が挙げられます。

- 長期間の指しゃぶり

- 無意識のうちに舌で前歯を押す癖(舌癖)

- 口呼吸

- 爪を噛む癖

- うつ伏せ寝

これらの後天的な要因は、すぐに受け口に繋がるわけではありません。

しかし、長期間にわたって習慣化することで、顎の成長や歯並びに少しずつ影響を与え、結果的に受け口を引き起こす可能性があるのです。

受け口を放置するとどんな影響があるの?

受け口は、見た目の問題だけでなく、お口の中や全身の健康にも様々な影響を及ぼす可能性があります。

「まだ子供だから大丈夫」「大人になってから考えよう」と放置せずに、早期に対処することが大切です。

ここでは、受け口を放置することで起こりうる影響について見ていきましょう。

見た目のコンプレックス

受け口は、顔の印象を大きく左右することがあります。

特に横顔のシルエットに影響が出やすく、下顎が前に突き出ているように見えることがあります。

思春期など、容姿が気になる時期に受け口であると人前で話すことや笑うことに抵抗を感じたり、自信を失ったりすることもあるかもしれません。

発音への影響

受け口の状態によっては「サ行」や「タ行」、「ラ行」など、舌の動きが重要な音に影響が出やすいです。

言葉が不明瞭になることで、コミュニケーションに支障をきたしたり、人前で話すことが苦手になったりする可能性もあります。

咀嚼(そしゃく)への影響

受け口の場合、上下の歯がうまく噛み合わないため、食べ物をしっかり噛み砕くことが難しくなります。

前歯で食べ物を噛み切ることが出来なかったり、奥歯で十分にすり潰せなかったりすると、胃や腸に負担がかかり、消化不良を起こしやすくなります。

また、よく噛まずに飲み込む癖がついてしまうと、栄養の吸収が悪くなったり、満腹感を得にくく食べ過ぎてしまったりすることも。

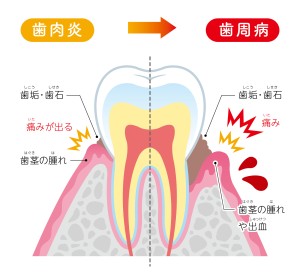

虫歯や歯周病のリスクが高まる

受け口の方は、歯並びが乱れていることが多く、歯ブラシが届きにくい箇所ができやすくなります。

そのため、磨き残しが多くなり、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなってしまいます。

プラークは、虫歯や歯周病の原因となる細菌の塊です。

プラークが長期間放置されると、虫歯や歯周病が進行してしまうこともあります。

受け口改善に効果が期待できる体操&トレーニング

受け口の原因の一つに、口周りの筋肉のバランスの悪さや、舌の癖(舌癖)があります。

例えば、口呼吸が習慣になっていると、口を閉じる筋肉(口輪筋)が弱くなり、

舌が正しい位置(スポット)に収まらず、前歯を押してしまうことがあります。

体操やトレーニングの主な目的は、以下の3つです。

- 口周りの筋肉を鍛える

- 舌の正しい位置を覚える

- 顎の発達を促す(成長期の場合)

トレーニングだけで完全に受け口が治るわけではありませんが、お口周りの筋肉を鍛え、

正しい舌の位置を覚えることで、症状の緩和や、矯正治療の効果を高めることが期待できます。

ここでは、受け口改善に効果が期待できる体操やトレーニングをご紹介します。

あいうべ体操

「あいうべ体操」は、口呼吸の改善や、舌の筋力アップに効果が期待できる簡単な体操です。

【やり方】

- 「あー」と大きく口を開け、口周りの筋肉をしっかりと伸ばします。

- 「いー」と口を横に大きく広げ、口角を上げます。

- 「うー」と唇を強く前に突き出し、口笛を吹くような形にします。

- 「べー」と舌を思い切り下に突き出し、顎の先まで伸ばすようにします。

1日に10〜30回を目安に行いましょう。お風呂上がりや就寝前など、リラックスした状態で行うのがおすすめです。

ベロ回し体操(舌回しトレーニング)

「ベロ回し体操」は、舌の筋肉を鍛え、舌を正しい位置に誘導する効果が期待できます。

【やり方】

- 口を閉じた状態で、舌を歯の表面に沿って、右回り、左回りにゆっくりと大きく回します。

- 歯茎や頬の内側にも、舌を押し当てるように意識しましょう。

右回り、左回りそれぞれ10〜20回ずつ、1日に数回行いましょう。

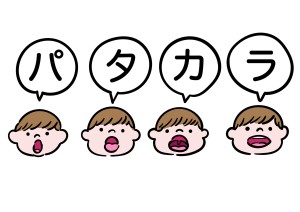

パタカラ体操

「パタカラ体操」は、口唇や舌の動きを滑らかにし、発音を改善する効果が期待できます。

【やり方】

- 「パ」「タ」「カ」「ラ」と、それぞれはっきりと発音します。

- 最初はゆっくりと慣れてきたら徐々にスピードを上げていきます。

- 「パタカラ、パタカラ…」と連続して発音しても良いでしょう。

1日に数回、5分程度行いましょう。

受け口の治療法

お口周りの体操だけで受け口を改善できるケースは少ないです。

しかし、体操は矯正治療と組み合わせることで、その効果を高められる可能性はあります。

受け口治療は、主に矯正装置を用いる方法と外科手術を併用する方法があります。

マウスピース矯正

透明なマウスピース型の矯正装置を、段階的に交換しながら歯を動かしていく方法です。

目立ちにくい、取り外し可能なので食事や歯磨きがしやすい、金属アレルギーの心配が少ないといったメリットがあります。

しかし、装着時間を守らないと効果が出にくく、対応できる症例が限られる場合があります。

ワイヤー矯正

歯の表面にブラケットという装置を付け、そこにワイヤーを通して歯を動かす方法です。

さまざまな症例に対応できるので、マウスピース矯正よりも細かく歯を動かせます。

ただし、装置が目立つ、食事や歯磨きがしにくい、口内炎ができやすいといったデメリットがあります。

外科的矯正治療

顎の骨の大きさや位置に問題がある場合は、矯正装置だけでは十分に改善できないことがあります。

その場合は、顎の骨を切って位置を調整する外科手術が必要となることがあります。

骨格的な問題が大きい場合に検討されることが多いです。

当院で治療した症例をホームページやインスタグラムにて紹介しています。

ホームページはこちらからどうぞ☆

まとめ

自宅でできる「あいうべ体操」「ベロ回し体操」「パタカラ体操」などの体操やトレーニングは、口周りの筋肉を鍛え、

正しい舌の位置を覚えることで、受け口の矯正治療の効果を高めることが期待できます。

ただし、体操だけで完全に受け口が治るわけではありません。

マウスピース矯正、ワイヤー矯正のほか、外科的なアプローチを伴う矯正治療など、さまざまな選択肢がありますので、ご自身の状態に合った治療法を選ぶことが大切です。

当院では、矯正に関するご相談をいつでも受け付けております。受け口の症状でお悩みの方、矯正治療に関心をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

➡ご予約はこちらから

ご一読いただきありがとうございました☆

治療ガイド

治療ガイド