投稿日:2023.6.14

唾液が少ない?受け口と口の乾燥の関係

札幌キュア矯正歯科です。

当院のブログを見つけてくださりありがとうございます!

受け口でお困りの方は、口の中が乾きやすいと感じることが多いのではないでしょうか?

受け口は、下の顎がしゃくれているように見えるため、コンプレックスを感じやすい不正咬合です。

しかし、見た目や噛み合わせの問題だけでなく、口の中が乾きやすいという問題点もあります。

今回は、受け口が原因で口内の唾液が不足するとどのようなリスクがあるのかをご紹介します。

目次

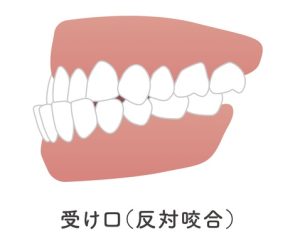

受け口とは?

正しい噛み合わせは、上の前歯が下の前歯よりわずかに前に出て、上の歯を覆っている状態です。

しかし、受け口の場合は、下の前歯が上の前歯より前に出ており、噛み合わせが反対になっています。

受け口は他にも「下顎前突(かがくぜんとつ)」や「反対咬合(はんたいこうごう)」と呼ばれます。

下顎が前に突き出て見えるため、口元が目立ちやすく、コンプレックスに感じる方が多くいらっしゃいます。

受け口の原因

①生まれつき

受け口で最も多いのが、親からの遺伝によるものです。

両親のどちらかに受け口がある場合、骨格や歯の形状が似ることで、子どもも受け口になる確率が高くなります。

また、成長の過程で、上顎よりも下顎が発達して大きくなってしまう場合もあります。

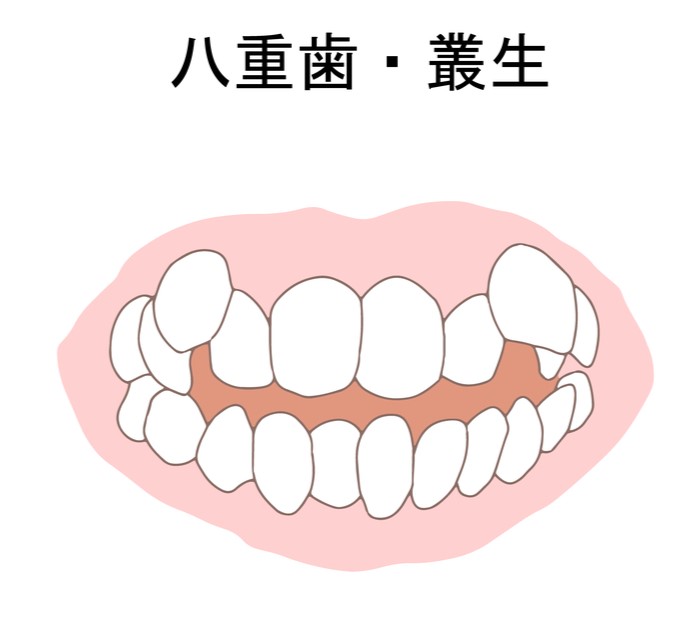

②悪習癖

指しゃぶり、頬杖、唇を噛む、舌で歯を押す、顎を前に出すなど、歯並びを悪化させる癖によって受け口が引き起こされることがあります。

③生え変わりがうまくいかなかった

乳歯から永久歯へと生え変わりの時に、下の前歯が上の前歯よりも前に出た状態で生えてしまった場合、受け口になってしまうことがあります。

受け口と口の乾燥の関係

受け口の方は、口を閉じることが難しく、口呼吸をする傾向があります。

その結果、口腔内が乾燥しやすくなります。

また、受け口は噛み合わせが悪いことから、咀嚼機能が低下することがあります。

十分に咀嚼ができないことで唾液の分泌が促されにくくなります。

受け口で唾液が不足するリスク

1. 虫歯や歯周病

唾液には、食べかすを洗い流し、細菌の増殖を防ぐ作用や、口の中が酸性に傾いた時に中和する作用があります。

唾液が不足すると、これらの働きが十分に発揮されず、結果として虫歯や歯周病が起こりやすくなります。

2. 口臭が悪化する

唾液の循環が悪くなることで、口の中の衛生状態が悪くなり、結果的に口臭が強くなることがあります。

3. 味を感じにくくなる

唾液が不足すると、舌が食べ物の味を感じる力が低下します。

4. 喋りづらい

口の中が乾燥すると、舌が滑らかに動かしにくくなり、喋りずらさを感じることもあります。

5. 食べ物が飲み込みにくくなる

食べ物を咀嚼する時に、唾液と混ざり合うことでスムーズに飲み込みやすくなりますが

唾液が減少すると、水分が不足し、飲み込みにくさを感じることがあります。

6. 傷や口内炎が起こりやすくなる

唾液の分泌によって粘膜が潤っていますが、唾液が不足すると乾燥して傷がつきやすくなることや口内炎が発生しやすくなります。

また、傷の修復も遅くなります。

唾液の役割と重要性

唾液の中には、抗菌作用、自浄作用、緩衝作用、再石灰化作用など、虫歯の発生を抑制する成分が多く含まれます。

唾液は、口腔内の健康を維持するために重要な役割を果たします。

主な唾液の作用には以下のものがあります。

1. 口腔内の浄化(自浄作用)

2. 細菌の増殖の抑制(抗菌作用)

3. 消化の促進(消化作用)

4. 歯の保護(再石灰化作用)

5. 口の中の保湿(湿潤作用)

6. 粘膜の保護・修復(粘膜保護・修復作用)

7. 口の中のPhの中和(緩衝作用)

受け口と口呼吸の関係

唾液が不足してしまう原因の一つに「口呼吸」があります。

本来は口を閉じた状態で鼻で呼吸する「鼻呼吸」が良いとされています。

この口呼吸と受け口には密接な関係があります。

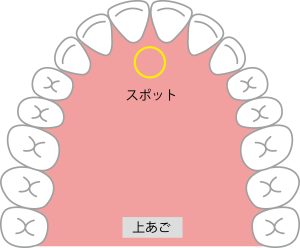

①口呼吸が引き起こす「低位舌」の影響

長期間の口呼吸によって、舌が低い位置に落ちてしまう状態のことを「低位舌」と呼びます。

本来舌の位置は口を閉じた状態では上顎にくっついており、

舌先が上の前歯の少し後ろにある「スポット」という場所に付いている状態が理想的な状態とされています。

この低位舌が問題視される理由としては、受け口を含む歯並びの悪化を引き起こすことや、

寝ている時に気道が狭くなりいびきをかくこともあります。

②口呼吸が受け口を悪化させる

口呼吸を続けることで、舌の位置が低くなることで、上顎の発育が不十分になります。

また、下顎の成長が促進されてしまうことや、舌が下の前歯を押してしまうことがあります。

これにより、受け口の状態が悪化するリスクが高くなります。

③受け口が口呼吸を促進する

受け口の状態では、上下の歯が正しく噛み合わないため、口を閉じることが難しくなり、無意識に口呼吸が習慣化しやすくなります。

特に、睡眠時に口呼吸が習慣化しやすくなります。

④相乗効果による問題の悪化

受け口と口呼吸が同時に存在することで、口腔内の環境がさらに悪化し歯並びの乱れや口腔内の乾燥、感染症のリスクが高まります。

また、顎関節症や睡眠障害などの問題も引き起こされることがあります。

唾液の分泌を促す対処法

● 唾液腺マッサージ

唾液が分泌される3つの大きな唾液腺をマッサージして刺激することで唾液の分泌を促すことができます。

主に顎下腺(顎の下)、耳下腺(耳の下)、舌下腺(舌の根本)を顔の外側から指で押すことで唾液の分泌が促されます。

詳しく知りたい場合には歯科医院でお尋ねください。

● 食べ物をよく噛む

食べ物をよく咀嚼することで、唾液の分泌が促されます。

また、よく噛むことは顎の成長も助けるため、一口につき30回程度噛むことを心がけましょう。

● 鼻呼吸をする

口を閉じて鼻呼吸をすることを習慣化することで、乾燥を予防することができます。

アレルギーや鼻炎がある場合には、治療しましょう。

● 水分補給をする

口の中が乾いた時に、こまめに水分補給をして口の中を潤すようにしましょう。

ただし、利尿作用があるお茶やコーヒーは、水分が吸収されずに体から出て行きやすいため、水を飲むことがおすすめです。

● 唾液が出やすい食べ物を取り入れる

レモンや梅干しなど、酸味のある食べ物は、唾液の分泌を促進させます。

このような食べ物を取り入れて、刺激することも効果的です。

受け口の治療方法

①矯正治療

● ワイヤー矯正

ワイヤー矯正には表側矯正や裏側矯正(舌側矯正)、ハーフリンガル矯正などの方法があります。

ワイヤー矯正は、多くの症例に適応でき、長い歴史があるため、歯並びの改善に効果的です。

表側矯正

歯の表面にワイヤーやブラケットなどの装置が固定されるため、目立ちやすいデメリットがありますが

装置の種類によっては歯の色に近い色の目立ちにくい種類も選ぶことができます。

裏側矯正(舌側矯正)

歯の裏側にワイヤーやブラケット装置を固定するため、他人の目を気にすることなく

ワイヤー矯正の高い効果を得ることができます。

ハーフリンガル矯正

目立ちやすい上の歯には歯の裏側(舌側)に、下の歯には歯の表側に装置を装着する矯正治療です。

表側矯正よりも目立たず、裏側矯正(舌側矯正)よりも治療費を抑えることができます。

● マウスピース型矯正

透明のプラスチックでできたマウスピースを装着することで、歯並びを整えます。

マウスピースを口の中に装着している間に、歯に対して継続的に力が加わります。

この力によって歯が徐々に移動し、歯並びが改善されます。

定期的に新しいマウスピースに交換し、装着時間を守ることが重要です。

ただし、重度の受け口には適応できない場合があります。

②外科矯正(サージェリーファースト)

受け口に骨格的な大きなズレがある場合には、外科手術が必要になることがあります。

外科矯正(サージェリーファースト)とは、最初に外科手術を行い、骨格的なズレを改善した後に、細かい噛み合わせや歯並びの矯正を行う方法です。

外科手術を先に行うことで、早い段階で審美的な改善をすることができます。

まとめ

受け口は、噛み合わせの問題だけでなく、口の乾燥を引き起こす可能性もあります。

口が閉じにくく、口呼吸が習慣化しやすくなることで、唾液の分泌が減少し、

虫歯や口臭、飲み込みの困難、口内炎などのリスクが高まることがあります。

唾液は口腔の健康に不可欠な役割を果たしています。

矯正治療や唾液の促進方法を取り入れることで、口内の健康を保つことができます。

受け口でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください☆彡

ご一読いただきありがとうございました。

治療ガイド

治療ガイド